お知らせ

フレックスタイム制度と労務管理|「自由に働いていい」が生む落とし穴

「フレックスタイムって、もう常識じゃないの?」

最近そんな声をよく聞くようになりました。

実際、時間や場所に縛られない柔軟な働き方は、もはやトレンドではなくスタンダード。

特にスタートアップやリモート前提の会社では「いつ働いてもOK」なんてルールも珍しくありません。

けれど、それって本当に大丈夫でしょうか?

法律の起点は昭和22年のまま

そもそも労働基準法ができたのは、戦後すぐの1947年(昭和22年)。

つまり、当時の働き方や管理体制をベースにして制度設計されているわけです。

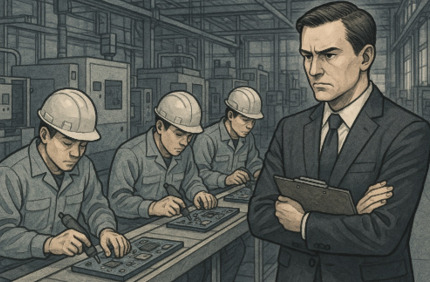

当時の前提は、「上司の目の届く場所で」「始業のベルとともに」「時間通りに働く」という、いわば工場型の労働スタイル。

下記図のようなイメージです。

この法律では、「労働時間」とは会社の指揮命令下に置かれている時間を指し、その指揮命令があることが前提とされています。

わかりやすく言うと、労働者のすぐ近くに、管理者がいて「ちゃんと働いてるか?」と見張ってる。

そんな状況が前提です。

コアタイムなし、フレキシブルタイム制…でも“管理者”の責任は消えない

フレックスタイム制度では原則、下記について定める必要があります。

- コアタイム:必ず働く時間

- フレキシブルタイム:働いてもいい時間

- それ以外の時間:働いちゃいけない時間

これを「うちは自由な会社なので」と、コアタイムなし、フレキシブルタイムを朝5時〜22時(とりあえず深夜時間のみ回避)に設定している会社、けっこう多いです。(もちろん法律上は問題ありません。)

中には「フレキシブルタイムすら設けていない」なんてケースも。

でも、ちょっと考えてみてください。

朝5時に社員が働き始めたとき、あなたの会社はその労働を管理できますか?

…無理ですよね。

建物自体が開いてなかったり、勤怠システムが稼働していなかったり。

そもそも物理的にも心理的にも、そんな時間に労務管理する体制になっていない企業がほとんどです。

自由を与えすぎると、管理責任だけが残る

「いつ働いてもいい」とすることは、労働者に裁量を与える一方で「いつ働いても会社は指揮命令とともに責任をもつ」ということを指し、これが整っていないとただ会社としての指揮命令があいまいになるだけという側面もあります。

問題が起きたとき…

- 本当に働いたのかどうか、証明ができない

- 勤務時間中の事故や労災は、会社が責任を負うことになる

- 「勤務中」の定義が不明瞭で、注意指導ができない

- 一部の社員だけがルールを逸脱しても、対応が難しくなる

つまり、「自由に働ける」は諸刃の剣なんです。

管理者側が意識していないと、「裁量は社員に」「責任は会社に」という構図が簡単に出来上がってしまいます。

「作っておく」に勝る防衛策なし

「うちはそこまで厳密にやらなくていい」

「うちの社員は自律しているから」

そう思いたくなる気持ちもわかります。

でも、問題が起きてからでは遅いんです。

一度ルールを整備すれば、全社員に対して明確な判断軸を持てるようになります。

たとえば、

- 最低限のコアタイムを設ける(例:11時〜15時)

- フレキシブルタイムの範囲を明記する(例:7時〜20時)

- 勤怠記録の仕組みを整える(ログイン記録、GPS打刻、報告義務など)

- 「労働時間の自己申告制」にしない

こうしたルールを最初から就業規則や社内運用に落とし込んでおくことで、後々のトラブルや対応にかかる負担は激減します。

「フレックス導入したけど、なんかモヤモヤする」

「社員が好きな時間に働いているけど、管理が追いつかない」

そんな感覚を持っている経営者・管理者の方こそ、一度立ち止まって見直してみてください。

働き方の自由と管理責任はセットで考える

制度としてのフレックスは、社員にも会社にもメリットの多い仕組みです。

ただし、その運用が責任とセットで成り立っていることを忘れてはいけません。

「自由に働いていいよ」

その一言に、会社としてどんな責任を負うことになるかを見落としてはいけない時代です。

「めんどくさいから、何も決めずに始める」のではなく、「決めたうえで、自由を与える」方が、会社も社員もずっとラクになります。

「ルールで縛る」ことは、自由を奪うのではなく、自由を守る手段でもあります。